发布时间:2010-11-08 10:54:45 您是第 0 位浏览者

然而近年来,受人民币升值、原材料涨价、出口退税率下降等诸多因素的影响,陶瓷产业成为“微利”产业;去年以来的金融危机,以及随后的劳动力短缺等问题,更是把陶瓷业的转型升级推到了风口浪尖。暗流涌动中,我县破解观念、全面盘组、建设硬件、打造软件, 一场看不见硝烟的转型升级战正在悄悄打响。

这一场转型升级战,是产业发展的必然。本期我们走进陶瓷产业,关注其如何再度续写弯道超车、突围而出的神话。

观点·声音——

李辉跃(县委书记、县长):练好“内功”,才好拓展市场

陶瓷产业是我县最重要的支柱产业,也是我县的民生产业。作为一方政府,我们一定要调整转变发展方式,优化升级产业结构,推动产业科学发展。

目前,我们正致力于发展创意、旅游、科技、绿色陶瓷等新瓷种,优化产品结构,提升产品质量、档次和附加值;通过联合兼并、品牌建设、市场拓展,巩固扩大工艺瓷出口规模,壮大日用瓷经济总量;加快编制陶瓷文化发展规划,研究制定发展陶瓷文化创意产业政策,规划建设陶瓷文化营销平台、当代国际陶瓷艺术家创作基地、陶瓷文化创意园区,加强陶瓷科技创新和文化创意,开展国际陶瓷技艺、文化交流活动,力促陶瓷业从劳动密集型向文化创意密集型转变。

只有练好内功,才能提升陶瓷产业及其文化创意产业影响力和竞争力,才好拓展市场,在恒久的发展中立于不败之地。

颜宝敬(陶瓷文化研究者、卓越陶瓷有限公司董事长):生产廉价劣质陶瓷,就是“犯罪”

都说“世界白瓷看中国,中国白瓷看德化”,之所以能有这样的地位,缘于德化瓷质的独特,才能在世界陶瓷史化发展史写下辉煌篇章。但高岭土是不可再生的资源,迟早有一天会用完。我常想,如果我用这么好的瓷泥来生产廉价劣质产品,那就是对后代子孙犯下滔天大罪。

“最近是不是都在忙着加班?”

“一般般吧,不太要。”

“咦,最近不是旺季么?万圣节刚过,圣诞节又来了!”

“不一定。我们现在,在内销这一块会更强一些,在外销这一块会更弱一些,跟西方节日的关系并不是太大。”

“为什么呢,人家不是说‘泥巴换美金’吗?”

“没办法啦!现在美金下坡,工人难请,泥巴要比美金值钱罗!”

……11月2日,鼎晟艺瓷展厅。公司副总经理张明洪送走一摊客商,便跟笔者聊了起来。鼎晟艺瓷以前是纯外销型企业,2005年开始尝试国内市场;去年以来更是转移重心,着重开拓国内市场。

品牌建设、营销包装、资金投入、建立销售渠道……在我县,越来越多的外销陶瓷企业正跟鼎晟艺瓷一样,转向关注国内市场,“用两条腿走路”。他们戏称,这是一场看不见硝烟的“转型升级战”。

A 直击

“被”升级,因痛,还是因痒?

相比去年,今年我县陶瓷业增长明显,1-9月全县陶瓷产值54.85亿元,增长22.8%。

然而,从政府到企业,谁都没有因为这样的增长而沾沾自喜。因为他们知道,对目前的我县陶瓷业来说,需要的是“质变”而不仅仅是“量变”。

作为八大陶瓷产区之一,我县在全国相关产区中名列“五个第一”:第一个全面进行陶瓷技术改革;第一个陶瓷工业生产无烟尘污染区;传统瓷雕技艺全国第一;西洋工艺陶瓷出口量全国第一;陶瓷产品出口比例全国第一。

在“五个第一”的背后,不可否认,德化跟其他陶瓷产区一样危机重重。

县政府副调研员黄发建告诉笔者,目前我县陶瓷产业主要由西洋工艺、日用瓷和传统瓷雕三个部分组成,其中西洋工艺瓷占到总量的80%。由于整个陶瓷产业还是以加工、模仿为主,因而还是“加工区”、“生产区”、“制造区”,而不是“创造区”、“文化区”近几年来,由于频频遭受原材料涨价、能源危机、运输费用增加等压力,陶瓷企业陷入高成本、低利润的困境;而2008年席卷而来的金融风暴,以及随之而来的“用工荒”,对陶瓷出口企业是雪上加霜,“整个陶瓷行业面临一次大‘洗牌’。”

“陶瓷出口已是低利润,甚至是微利润,”名列全国工艺瓷出口50强第2位的福建省最大工艺瓷生产出口企业佳美公司副总经理陈志翰为笔者算了这样一笔帐,不说其它,单说陶瓷退税这一块,从13%降到8%对于企业来说是一个非常大的影响,如果按照一年出口总额3600多万美元来算,那么一年收入会减少1000多万人民币。

有些陶瓷企业老板私下透露,为拼价格优势,有些出口企业的陶瓷其实是零利润,赚的只是国家出口退税。更甚者,有的企业不但产品是零利润,甚至连出口退税都让利一半,自己只保留一半作为利润。

与此同时,有消息称,中国建筑卫生陶瓷协会名誉会长丁卫东表示,由于国内要求对陶瓷产品出口设限的呼声渐高,国家可能将出台一系列政策,限制陶瓷制品的出口。目的是迫使陶瓷企业不断转型升级,从产业链低端走到高端。

“这个大‘洗牌’对我们来说,不单单是痒,而是痛,”黄发建说,“企业只有两个选择:要么突围,要么出局。”

B 追溯

那曾经的阵痛与辉煌

事实上,追溯历史,所有的辉煌都与阵痛相伴相随。

“痛和长是一对双胞胎,它们是分不开的。”谈及德化陶瓷发展史,今年80岁的工艺美术大师邱双炯如数家珍。据介绍,1978年之前,我县仅6家国有陶瓷工业企业,陶瓷产值1268万元;而如今陶瓷企业1100多家,2009年全县陶瓷产值71.3亿元。

辉煌的背后,就是阵痛。邱双炯说,“小痒不算的话,改革开放以来,我县陶瓷业至少经历了三次阵痛与突围。”

一是能源突围。80年代初以前,我县全都用木柴烧瓷,全县年耗木柴最少16万立方米以上。能源困境逼着我县走上“以电代柴烧瓷”的窑炉改革之路,又先后掀起用柴油、天然气、微波炉烧瓷烧瓷等“能源革命”,如今我县“千家企业无烟囱”,蓝天白云,绿水青山。

二是市场突围。1984年以前,德化瓷厂面向的是国内市场,生产的日用瓷产品有一半销不出去。1985年,时任德化第五瓷厂厂长的温克仁自己出钱到国外考察,回来以后生产了大批小工艺瓷,获得客商的青睐。温克仁将其生产销售经验示范并无偿传授,全县外销瓷企业越来越多,温克仁也被称为“西洋工艺瓷之父”。

三是体制突围。由于体制、管理、技术等多方面的原因,解放后德化瓷企业一直没有产生好的效益。我县“不论体制求发展”, 在全省率先对51家国有企业进行改革,鼓励社会兴办各类企业,不论规模大小,一律绿灯放行,并在人才、资金、信息、技术等方面有针对性地向企业倾斜,一大批陶瓷及其相关企业应运而生,从而成为全国最大的工艺陶瓷生产和出口基地。

“有痛才有长,有长必有痛,就像有一个词叫‘凤凰涅槃’。”凤凰山上,曾任我县县委副书记的邱双炯,眉眼含笑地告诉笔者。

C 破题

软肋!软肋!软肋!

如今,纵观当前我县陶瓷产业,痛已切肤,可是长呢?

在采访中,笔者常常见到来自企业迷茫困惑的眼神。要突围,要创新,是人们都认可的观念,但是如何突围,怎么创新,却要面临一个个难以破解的软肋。

笔者发现,“同质竞争”是我县延续了几十年的恶性循环问题,大家都不愿开发新产品,跟风模仿风气盛行,市场陷入无序竞争状态;同时,企业与企业大打“价格战”,导致被迫压缩利润,非常薄利,相当于直接出售原材料,“贱卖”瓷土。而出口企业转内销,对一些企业来说,实际上也没有太多区别:依然是创新能力低,依然是大量仿制,依然走上自我杀价的老路。

面对种种软肋,县委、县政府该如何引导破解?突围的突破口,究竟在哪里?

“第四次突围,就要从解放思想入手!”县县委书记、县长李辉跃说。他认为,当前有的企业一味求稳,有的企业“怕字当头”,不敢冒险,有的企业则存在舍不得的短视行为,惯性依赖,不求新求变,“真要弯道超车、突围而出,还是必须以虚促实,解放思想、转变观念。”

随着9月6日一场动员大会的拉开序幕,我县全县党员干部迅速掀起“解放思想,先行先试,抢抓机遇,跨越发展”大讨论活动热潮,一些企业家也开始打开思想“总阀门”,吹响发展“集结号”,为进一步促进思想大解放、观念大更新、企业大发展而注入活力。在工厂门口,企业领导人办公室或车间的墙上,到处可以见到这样的横幅——

“破除迟疑犹豫、彷徨徘徊、等待观望!”

“有‘舍’才有‘得’,要学会算大帐、算长远帐!”

“敢走别人没有走过的路,敢干别人没有干过的事敢走别人没有走过的路,敢干别人没有干过的事!”

D 定位

他山之“瓷”,如何指路?

消融思想坚冰重要,引领出路一样重要。在对整个陶瓷业进行规划与盘组中,如何推动其由劳动密集型转向资本和技术密集型、由工业生产转向商业贸易、由单纯的产业生产转向工业生产与陶瓷文化转型升级,成了我县迫在眉睫的问题。

当务之急,我县“跳出德化看德化”,把目光转向台湾莺歌镇。德化与莺歌镇,隔海相望。莺歌瓷也是从粗瓷起家,也经历过大量承接西洋工艺瓷代工外单的发展阶段,经过多年的发展,莺歌瓷完成了转型升级,创新意识强烈,其产品附加值大幅提升。近年来,德化与台湾两地以瓷为媒,互动和对接日趋频繁——

2008年,我县在金门举办了专场瓷器展览会,吸引了很多台湾客商和收藏家的目光;随后“中国·德化陶瓷鉴赏展”在台湾三市轮流展出,取得良好效果,使台湾新光三月连锁超市和我县陶瓷企业展开了商贸合作。

与此同时,一些台商也开始到我县兴业。台湾客商邱文星前来致力开发陶瓷酒瓶;台湾著名陶艺大师黄政道与联合国科教文组织陶艺委员会委员捷克几雷·拉斯托米加一道,在德化举办了“‘有德有壶’德化月记窑首届国际壶艺双联展”;台湾陶瓷业者赖智忠也在我县置地创办工作室……

“从产业发展来看,莺歌镇的发展经历与德化有很多共同之处,因此莺歌镇的转型升级之路值得德化学习。我们要在传承弘扬自身优势的同时,取其所长,发展陶瓷文化创意产业,推动‘工业瓷都’迈向‘文化瓷都’。”县委书记、县长李辉跃说。

于是,我县致力于推动两地合作从零散转向全面,推动陶瓷生产向文化创意转型。我县规划建设闽台陶瓷文化创业园、德台陶瓷文化和技术交流平台;加强与台湾陶瓷行业协会和企业的沟通联系,深化两岸陶瓷文化艺术交流和德台陶瓷产业合作,完善德化陶瓷博物馆与莺歌陶瓷博物馆、德化陶瓷学院与台北莺歌陶瓷职业学校合作交流机制。

在全面规划中,我县推出创建“德化国际陶瓷城”的构想,与台湾企业签订《德化国际陶瓷城整体规划》合同书,以借助台湾先进的文化创意理念,参考台湾莺歌镇陶瓷文化镇的成功案例,对我县区域内的陶瓷产业与创意文化、观光旅游产业提出整合方案,推动整个产区从“制造”到“创造”、从“工业瓷都”到“文化瓷都”。

E 突围

“软硬兼施”引领升级路

秋日瓷都,酣战似夏。一边是几十台推土机、铲车在城东陶瓷产业新区建设工地上来回穿梭,一边是顺美生态陶瓷、春秋陶瓷、煌明高档日用瓷等35条陶瓷生产线正在加速建设。

“五大战役”攻坚战中,为推进陶瓷业的全面转型升级,我县强化要素保障,在建设硬件帮助企业破解用地难题的同时,又致力打造文化软实力,县委书记、县长李辉跃说:“陶瓷业要转型升级,就必须‘软硬兼施’,既建设硬件构筑发展平台,也打造软件提升科技创新水平。”

为抓好硬件投入,我县规划建设面积4000多亩、以服务陶瓷业为主的城东陶瓷产业新区,该新区新入驻的几十家陶瓷企业投产后,预计可新增产值25亿元,新增税收2.5亿元;同时规划建设陶瓷文化与营销平台,该平台总投资21.7亿元,是为打造国际陶瓷艺术城和陶瓷文化创意产业基地而确定的重点项目,被誉为展示我县陶瓷文化的“T型台”。

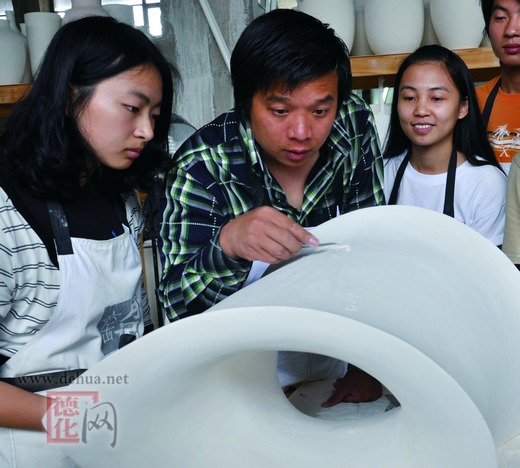

与此同时,我县大力打造区域性集群发展、产品转型升级、延伸产业链等软实力。抓好“一学院一职校一园区两基地四中心”建设,加快建立高档日用瓷技术创新战略联盟,深化产学研合作,开展日用陶瓷低温烧成等关键共性技术攻关;搭建“国际瓷艺绿色通道”,建设月记窑当代国际陶瓷艺术家创作基地、大兴堡美术馆等国际陶瓷艺术交流中心,加强与促进世界各国陶瓷艺术界的交流与合作。

我县着力“科技兴瓷”, 以最宽松、最优惠的政策引进了绿色低碳、高新技术等方面项目,引领企业开展产品、技术创新,目前平均每天有200多种陶瓷新产品问世。引导企业补齐具备高利润的研发、设计、创意等短板,推动陶瓷业由做工艺品向做文化、做艺术品转变。

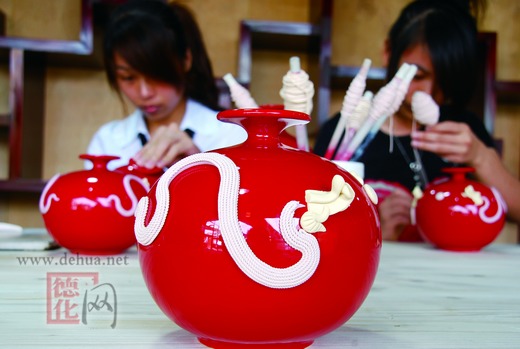

此外,我县抓好延伸产业链条,拓展陶瓷行业合作领域,推进陶瓷产业快速多元化发展。“瓷茶联姻”、“瓷酒联姻”、“瓷画联姻”等层出不穷;仅“瓷酒联姻”一项,就先后为剑南春等十多家知名品牌酒厂设计制作陶瓷酒瓶。

目前,我县日用工艺陶瓷产业集群被评为“中国百佳产业集群”;德化陶瓷、德化瓷雕荣获“国家地理标志证明商标”;德化白瓷被列为国家地理标志保护产品,是首个拥有国家标准的瓷类产品;德化瓷烧制技艺被列入第一批国家非物质文化遗产保护项目;德化陶瓷创意产业园被确定为海峡西岸十大创意产业园区之一……

种种迹向表明,我县陶瓷业转型升级正扬帆启航,全面走上突围路。

采访感言——

痛得切肤 醒得彻底

人民币升值、原材料涨价、出口退税率下降、金融危机突袭、劳动力短缺……不可否认,近年来我县陶瓷业面临太多挑战。

然而,凤凰涅槃之前,必经烈火焚烧。无论是一个产区,还是一家企业,要实现自我提升和飞跃,也都必须经过痛苦的磨炼。对他们而言,当前遇到的困难毕竟只是新生的阵痛。

而对于德化来说,陶瓷企业的主体仍是资源密集型、劳动密集型企业,高岭土是不可再生的资源,迟早有一天会用完;而随着独生子女进入劳动力市场,低廉的人力资源也将不复存在,这些都会导致我县陶瓷业不可持续发展。

在采访中,笔者欣喜地看到,无论是政府还是企业,都在推动解放思想,更新观念。在政企联心打响转型升级战的路上,“做陶瓷就是做文化”成了共识,他们都知道,要追求“量变”,更要追求“质变”;只有提高产品的附加值,包括文化附加值、艺术附加值、科技附加值、品牌附加值,才能让不可再生的高岭土资源和极为珍贵的人力资源,发挥最大的效益。

只有痛得切肤,才能醒得彻底;只有醒得彻底,才能长得飞快。真心希望,在将来的瓷都德化,“泥巴比美金贵”不再是一句略带夸张的戏谑之言。

来源:《瓷都德化》